Dramatheorie

| Website: | kurse.mosmuc.de |

| Kurs: | 2024/2025 Deutsch 11 |

| Buch: | Dramatheorie |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Mittwoch, 23. Juli 2025, 17:33 |

Beschreibung

Einfach gehaltene Erklärtexte zu den wichtigsten Aspekten der Dramatheorie.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines

- 2. Anzahl der Charaktere

- 3. Szenenskizzen

- 4. Das aristotelische Drama

- 5. Aufbau des Klassischen Dramas nach Gustav Freytag

- 6. Die Technik des Dramas

- 7. Exposition

- 8. Charaktereigenschaften

- 9. Personen, Figuren, Charakter und Typen

- 10. Charakterbeziehungen

- 11. Komödie

- 12. Tragödie

- 13. Tragikomödie

- 14. Episches Theater

1. Allgemeines

Beim Verständnis dramatischer Werke ist es entscheidend, sich mit den grundlegenden Strukturelementen eines Dramas vertraut zu machen. Dazu gehören insbesondere die Begriffe "Akt" und "Szene" sowie die Rolle des Chores. Diese Elemente sind nicht nur für die Gliederung des Stückes von Bedeutung, sondern tragen auch wesentlich zum Verständnis des Inhalts und der Wirkungsweise des Dramas bei.

Ein Akt im Drama stellt eine größere Einheit dar, in der das Drama inhaltlich gegliedert wird. Diese Einteilung in Akte ermöglicht es, die Handlung in überschaubare Abschnitte zu unterteilen und somit eine gewisse Struktur und Rhythmik in das Gesamtwerk zu bringen. Die Vorstellung, dass ein Akt eine einzelne Szene wäre, die das Drama eröffnet, ist daher nicht zutreffend. Ebenso wenig ist ein Akt ein spezieller Begriff für den Protagonisten oder eine dramatische Figur, die für die Komik sorgt.

Innerhalb der Akte finden wir Szenen. Eine Szene definiert sich als ein abgeschlossener Handlungsabschnitt an einem bestimmten Ort. Dies bedeutet, dass innerhalb einer Szene eine kontinuierliche Handlung an einem Ort stattfindet, bevor sich die Szenerie ändert. Szenen sind somit die kleineren Bausteine innerhalb eines Aktes. Sie sind nicht mit dramatischen Figuren, die für Spannung sorgen, dem Höhepunkt des Dramas oder einzelnen Zeilen des Dialogs gleichzusetzen.

Die Funktion von Akten und Szenen in einem Drama liegt darin, das Stück in kleinere Abschnitte zu unterteilen und auf zeitliche oder örtliche Änderungen hinzuweisen. Sie dienen nicht primär dazu, neue Charaktere oder Konflikte einzuführen, Hintergrundinformationen zu den Hauptfiguren zu liefern oder verschiedene Arten dramatischer Techniken und Stile zu präsentieren, auch wenn diese Aspekte in Akten und Szenen enthalten sein können.

Die Organisation und Visualisierung von Szenen in einem Drama erfolgen oft durch Ordnungs- bzw. Szenenskizzen. Diese Skizzen helfen dabei, die Struktur des Dramas zu erfassen und die Beziehungen zwischen den einzelnen Szenen zu verstehen. Sie sind nicht primär durch Dialoge, Charakterinteraktionen, den Einsatz von Requisiten und Bühnenbild oder durch Musik und Soundeffekte gekennzeichnet, obwohl diese Elemente wichtige Bestandteile der dramatischen Darstellung sein können.

Der Chor spielt im Drama eine besondere Rolle. Seine Hauptfunktion liegt in der Kommentierung und Reflexion des Geschehens. Der Chor agiert somit als eine Art Vermittler zwischen den Ereignissen auf der Bühne und dem Publikum. Er stellt nicht die Hauptkonflikte dar, unterstützt nicht direkt die Protagonisten und vermittelt auch nicht primär die Nebenhandlungen.

2. Anzahl der Charaktere

Die Anzahl der Charaktere in einem Drama ist ein facettenreiches Element, das weitreichende Auswirkungen auf das gesamte Werk haben kann. Ein umfassenderes Verständnis dieses Aspekts erfordert eine Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln.

Die Anzahl der Charaktere in einem Drama ist weit mehr als eine bloße Zahl; sie ist ein entscheidender Faktor, der die Tiefe, die Komplexität und sogar das Tempo der Handlung beeinflussen kann. Ein Drama mit einer geringen Anzahl von Charakteren kann eine ganz eigene Atmosphäre schaffen. Es ermöglicht oft eine intensivere Fokussierung auf die wenigen Figuren, wodurch deren Entwicklung und innere Konflikte detaillierter dargestellt werden können. Dies kann zu einer tieferen emotionalen Verbindung zwischen dem Publikum und den Charakteren führen. Jedoch birgt eine solche Beschränkung auch das Risiko, dass die Handlung eindimensional wirkt, da weniger interpersonelle Beziehungen und Konflikte vorhanden sind, die die Handlung vorantreiben könnten.

Auf der anderen Seite kann ein Drama mit einer größeren Anzahl von Charakteren eine reichhaltige Tapestry von Beziehungen, Konflikten und Perspektiven bieten. Dies kann die Handlung dynamischer und unberechenbarer machen und somit das Interesse des Publikums wecken. Allerdings kann eine zu große Anzahl von Charakteren auch zu Verwirrung führen und es schwierig machen, eine klare Handlungslinie zu verfolgen. Zudem kann es passieren, dass einzelne Charaktere nicht genügend Raum erhalten, um sich vollständig zu entfalten, was zu flachen oder stereotypen Darstellungen führen kann.

Es ist auch zu beachten, dass die Anzahl der Charaktere nicht nur die Handlung beeinflusst, sondern auch die Art und Weise, wie Dialoge geführt werden und wie Informationen innerhalb des Dramas vermittelt werden. Weniger Charaktere bedeuten oft längere und tiefere Dialoge, während eine größere Anzahl von Charakteren zu schnelleren Dialogwechseln und einer Vielzahl von Perspektiven führen kann.

3. Szenenskizzen

Szenenskizzen sind ein essenzielles Werkzeug, um die Struktur und den Ablauf eines Dramas zu visualisieren und zu organisieren. Diese Skizzen dienen dazu, einen Überblick über die verschiedenen Szenen zu geben und ihre Beziehungen zueinander zu verdeutlichen. Lassen wir uns auf eine detaillierte Betrachtung ein, um zu verstehen, wie diese Skizzen effektiv genutzt werden können und warum bestimmte Methoden geeigneter sind als andere.

Verwendung von Pfeilen und Linien

Die Verwendung von Pfeilen und Linien ist eine effektive Methode, um die Reihenfolge der Szenen in einem Drama darzustellen. Diese Elemente bieten eine klare visuelle Darstellung, wie sich die Handlung von einer Szene zur nächsten bewegt. Dies hilft, den Ablauf des Dramas nachzuvollziehen und die Verbindungen zwischen den Szenen zu erkennen.

Verwendung von Kästchen

Kästchen sind ein weiteres nützliches Werkzeug, um einzelne Szenen zu repräsentieren. Jedes Kästchen kann eine Szene symbolisieren, und die Anordnung der Kästchen kann die Struktur des gesamten Dramas abbilden. Dies ermöglicht es, die einzelnen Szenen in Relation zueinander zu sehen und ihre Bedeutung im Gesamtkontext des Dramas zu verstehen.

Verwendung von Nummern

Nummern sind essentiell, um die Reihenfolge der Szenen festzulegen. Durch die Nummerierung wird sofort ersichtlich, welche Szene zuerst kommt und welche folgt. Dies ist besonders hilfreich, um den chronologischen Ablauf des Dramas zu verstehen und die zeitliche Abfolge der Ereignisse nachzuvollziehen.

Verwendung von Beschriftungen

Beschriftungen sind unverzichtbar, um die Inhalte und Handlungen der Szenen zu beschreiben. Sie geben Aufschluss darüber, was in jeder Szene passiert und können wichtige Informationen wie Ort, Zeit und beteiligte Charaktere enthalten. Beschriftungen tragen dazu bei, ein tiefgreifendes Verständnis für jede Szene zu entwickeln und ihre Rolle im größeren Kontext des Dramas zu erfassen.

Warum Andere Methoden Weniger Geeignet Sind

- Farben, Symbole, Schriftarten: Obwohl Farben, Symbole und verschiedene Schriftarten kreativ und ansprechend sein können, bieten sie keine klare und eindeutige Information über die Struktur und den Ablauf des Dramas. Sie können eher zur Verwirrung führen als zur Klärung beitragen.

- Bewegungen, Schatten, Bilder: Die Darstellung von Bewegungen, Schatten und Kulissenbildern ist eher Aufgabe des Bühnenbilds und der Inszenierung und gehört nicht in die grundlegende Strukturierung durch Ordnungs- und Szenenskizzen.

- Hintergrundmusik, Rahmen, Schriftstile: Diese Elemente sind mehr für die atmosphärische Gestaltung und die Inszenierung relevant und tragen nicht direkt zur klaren Organisation und Visualisierung der Szenen bei.

4. Das aristotelische Drama

Der Erste, der eine Theorie des Dramas entwickelte und dabei Grundsätzliches zu dessen Struktur formulierte, war der griechische Philosoph Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) in seiner Schrift „Über die Dichtkunst“. Diese Theorie war nichts anderes als die systematische Zusammenfassung seiner Eindrücke und Beobachtungen zu den Theaterstücken seiner Zeit. Ein Problem für die Nachwelt war, dass die genannte Poetik des Aristoteles nur in Bruchstücken überliefert ist und dass sie überdies wohl eher Notizen für den Unterricht an seiner Philosophenschule darstellte als eine ausgearbeitete Theorie.

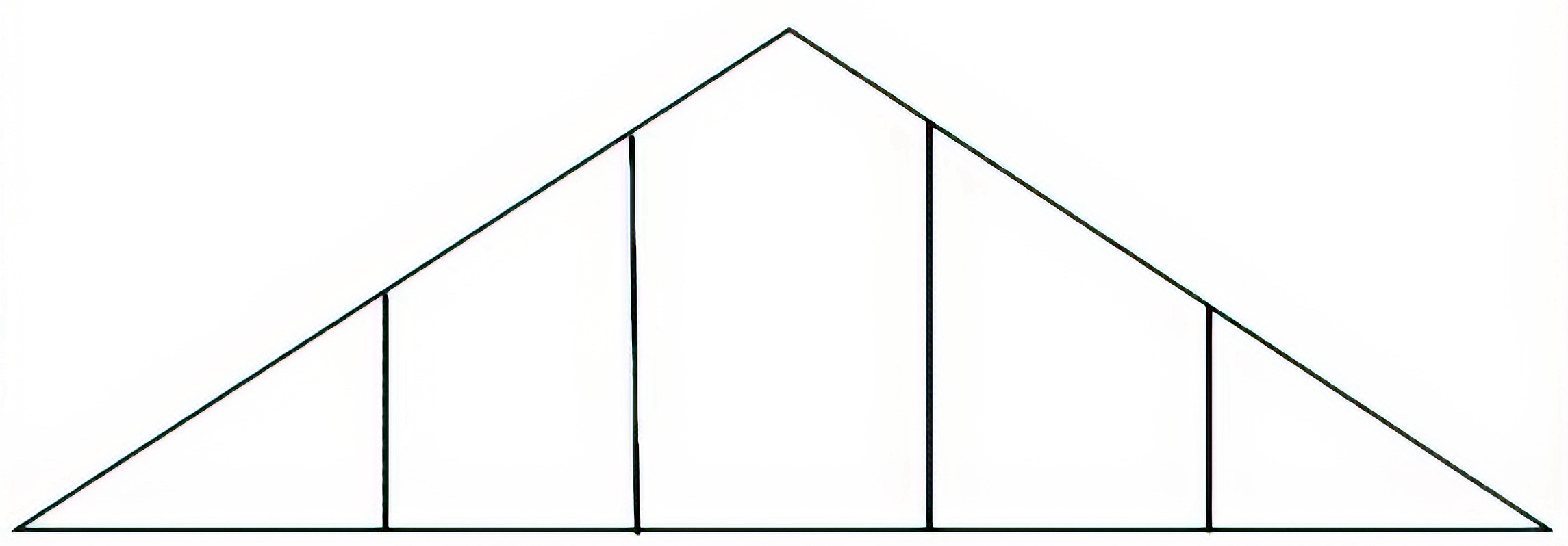

Dennoch galten die erhalten gebliebenen Definitionen und Lehrsätze in der Geschichte des europäischen Theaters lange Zeit als oberster Maßstab. Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren die Dichter und Literaturtheoretiker bestrebt, ihre Werke und Poetiken mit der Autorität des Aristoteles zu legitimieren. [...] Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Gustav Freytag hat 1863 in seinem Buch „Die Technik des Dramas“ die Theorie des klassischen, aristotelisch geprägten Dramas in stark schematisierter Form zusammengefasst, indem er die Dramenstruktur als „pyramidalen Bau“ beschrieb.

Wesentlich für die Struktur des klassischen Dramas sind die auf Aristoteles zurückgehenden drei Einheiten: die Einheit der Handlung, der Zeit und des Ortes. Jede Szene des Dramas erweist sich als Teil des einen geradlinigen, zeitlich eng begrenzten und an einen Ort gebundenen Handlungsstranges. Die Szenen (Auftritte) sind zu fünf Akten (Aufzügen) gebündelt. Diese fünf Akte stehen in einem die Spannung aufbauenden Funktionszusammenhang, sie bilden die Etappen, die den dramatischen Prozess in seiner idealtypischen Verlaufsform gliedern.

5. Aufbau des Klassischen Dramas nach Gustav Freytag

Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Gustav Freytag hat 1863 in seinem Buch „Die Technik des Dramas“ die Theorie des klassischen Dramas in stark schematisierter Form zusammengefasst, indem er die Dramenstruktur als „pyramidalen Bau“ beschrieb:

Der 1. Akt dient der Exposition (Einführung in das Geschehen). Sie macht den Zuschauer mit der Vorgeschichte bekannt, führt Handlungsort, Zeit und Figuren ein und präsentiert die Verhältnisse, aus denen sich der dramatische Konflikt entwickelt.

Im 2. Akt entwickelt sich der Konflikt (= steigende Handlung). Die Handlung enthält entscheidenden Anschub, Konflikte entwickeln sich und Intrigen werden gesponnen. Die Spannung auf den weiteren Verlauf und das Ende steigt (Finalspannung).

Im 3. Akt wird der Konflikt auf den Höhepunkt geführt und voll entfaltet. Oft ist der Höhepunkt zugleich auch Wendepunkt (= Peripetie) des Geschehens, d. h., die Handlung nimmt eine unvorhergesehene Wendung.

Im 4. Akt führt die Handlung (= fallende Handlung) scheinbar zum unvermeidlichen Schluss hin, wird aber meist durch ein sogenanntes retardierendes Moment aufgehalten. Das verzögernde Moment bringt noch einmal Spannung in den Handlungsablauf. Der Held beispielsweise scheint doch noch gerettet zu werden. Dies kann u.a. durch die Einführung einer neuen Person geschehen.

Im 5. Akt wird die dramatische Handlung abgeschlossen. In der Tragödie meist mit der Katastrophe (Untergang des Protagonisten), in der Komödie mit Auflösung aller Verwicklungen und einem glücklichen Ende. Häufig ist der äußere Untergang (Tod) mit dem inneren Sieg (z.B. Verklärung des Protagonisten) verbunden.

Im klassischen Drama spielen die drei Einheiten eine entscheidende Rolle. Diese sind Ort, Zeit und Handlung und diese müssen folgendermaßen angewendet werden. Es darf nur eine Haupthandlung geben (Einheit der Handlung), die nur an einem Ort abläuft (Einheit des Ortes) und muss innerhalb von 24 Stunden zu einem Ende kommen (Einheit der Zeit)."

6. Die Technik des Dramas

Gustav Freytag (1863, Auszüge)

Durch die beiden Hälften der Handlung, welche in einem Punkte zusammenschließen, erhält das Drama - wenn man die Anordnung durch Linien verbildlicht - einen pyramidalen Bau. Es steigt von der Einleitung mit dem Zutritt des erregenden Moments bis zu dem Höhepunkt und fällt von da bis zur Katastrophe. Zwischen diesen drei Teilen liegen die Teile der Steigerung und des Falles. Jeder dieser fünf Teile kann aus einer Szene oder aus einer gegliederten Folge von Szenen bestehen, nur der Höhepunkt ist gewöhnlich in einer Hauptszene zusammengefasst.

Diese Teile des Dramas, a) Einleitung, b) Steigerung, c) Höhepunkt, d) Fall oder Umkehr, e) Katastrophe, haben jeder Besonderes in Zweck und Baueinrichtung. Zwischen ihnen stehen drei wichtige szenische Wirkungen, durch welche die fünf Teile sowohl geschieden als verbunden werden. Von diesen drei dramatischen Momenten steht eines, welches den Beginn der bewegten Handlung bezeichnet, zwischen Einleitung und Steigerung, das zweite, Beginn der Gegenwirkung, zwischen Höhepunkt und Umkehr, das dritte, welches vor Eintritt der Katastrophe noch einmal zu steigern hat, zwischen Umkehr und Katastrophe. Sie heißen hier: das erregende Moment, das tragische Moment, das Moment der letzten Spannung. Die erste Wirkung ist jedem Drama nötig, die zweite und dritte sind gute, aber nicht unentbehrliche Hilfsmittel. - Es werden deshalb im folgenden acht Bestandteile des Dramas in ihrer Reihenfolge aufgeführt.

Die Einleitung [...] Da die Darstellung von Ort, Zeit, Volkstum und Lebensverhältnissen des Helden der Einleitung des Dramas zukommt, so wird diese zunächst das Umgebende kurz charakterisieren. Außerdem wird dem Dichter hier Gelegenheit, sowohl die eigentümliche Stimmung des Stückes wie in kurzer Ouverture anzudeuten, als auch das Tempo desselben, die größere Leidenschaftlichkeit oder Ruhe, mit welcher die Handlung forteilt [...]

Das erregende Moment. Der Eintritt der bewegten Handlung findet an der Stelle des Dramas statt, wo in der Seele des Helden ein Gefühl oder Wollen aufsteigt, welches die Veranlassung zu der folgenden Handlung wird, oder wo das Gegenspiel des Entschlusses fasst, durch seine Hebel den Helden in Bewegung zu setzen. Offenbar wird dieses Treiben bedeutsamer in solchen Stücken hervortreten, bei denen der Hauptspieler die erste Hälfte willenskräftig beherrscht, aber es bleibt bei jeder Anordnung ein wichtiges Moment der Handlung [...]

Die Steigerung. Die Handlung ist in Bewegung gesetzt, die Hauptpersonen haben ihr Wesen dargelegt, die Teilnahme ist angeregt. In einer gegebenen Richtung hebt sich Stimmung, Leidenschaft, Verwicklung [...].

War es nicht möglich, die wichtigsten Personen des Gegenspiels oder der Hauptgruppe im Vorhergehenden darzustellen, so muss ihnen jetzt ein Raum geschafft und Gelegenheit zu bedeutsamer Tätigkeit gegeben werden. Auch sollte, welche erst in der zweiten Hälfte des Dramas wirksam sind, müssen dringend wünschen, sich schon jetzt dem Hörer bekannt zu machen [...]

Der Höhepunkt des Dramas ist die Stelle des Stückes, in welcher das Ergebnis des aufsteigenden Kampfes stark und entschieden heraustritt, er ist fast immer die Spitze einer groß ausgeführten Szene, an welcher sich die kleineren Verbindungszenen von der Steigerung und der fallenden Handlung heranlegen. Allen Glanz der Poesie, alle dramatische Kraft wird der Dichter anzuzwenden haben, um diesen Mittelpunkt seines Kunstwerks lebendig herauszuheben. Die höchste Bedeutung hat er freilich nur in den Stücken, in denen der Held die aufsteigende Handlung durch seine inneren Seelenvergänge treibt; bei den Dramen, welche durch das Gegenspiel steigen, bezeichnet er die allerdings wichtige Stelle, wo dies Spiel den Haupthelden gefangen und in die Richtung des Falles verlockt hat [...]

Wenn an einem Punkte der Handlung plötzlich, unerwartet, im Gegensatz zu dem Vorhergehenden etwas Trauriges, Finsteres, Schreckliches eintritt, das wir doch sofort als aus der ursächlichen Verbindung der Ereignisse hervorgegangen und aus den Voraussetzungen des Stückes als vollständig begreiflich empfinden, so ist dies Neue ein tragisches Moment [...].

Der schwierigste Teil des Dramas ist die Szenenfolge der fallenden Handlung oder, wie sie wohl genannt wird, der Umkehr; allerdings treten die Gefahren zumeist bei den kraftvollen Stücken ein, in denen die Helden die Führung haben. Bis zum Höhepunkt war die Teilnahme an die eingeschlagene Richtung der Hauptcharaktere gefesselt. Nach der Tat entsteht eine Pause. Die Spannung muss auf das Neue erregt werden, dazu müssen neue Kräfte, vielleicht neue Rollen vorgeführt werden, an denen der Hörer erst Anteil gewinnen soll [...]

Außerdem noch ein anderes. Vorzüglich dieser Teil des Dramas ist es, welcher den Charakter des Dichters in Anspruch nimmt. Denn das Schicksal gewinnt Macht über den Helden, seine Kämpfe wachsen einem verhängnisvollen Ausgang zu, der sein ganzes Leben ergreift [...]

Der Kern des Ganzen, Idee und Führung der Handlung treten mächtig hervor, der Zuschauer versteht den Zusammenhang der Begebenheiten, sieht die letzte Absicht des Dichters, er soll sich den höchsten Wirkungen hingeben und er beginnt mitten in seiner Teilnahme prüfend das Maß seines Wissens, seiner gemütlichen Neigungen und Bedürfnisse an das Kunstwerk zu legen [...]

Das Moment der letzten Spannung. Dass die Katastrophe dem Hörer im ganzen nicht überraschend kommen dürfe, versteht sich von selbst ... Demungeachtet ist es zuweilen misslich, ohne Unterbrechung bis zum Ende zu eilen. Gerade dann, wenn das Gewicht des unglücklichen Geschicks bereits lange und schwer auf einem Helden lastet, welchem die gerührte Empfindung des Hörers Rettung wünscht, obgleich vernünftige Erwägung die innere Notwendigkeit des Untergangs recht wohl deutlich macht. In solchem Falle ist ein altes anspruch-loses Mittel des Dichters, dem Gemüt des Hörers für einige Augenblicke Aussicht auf Erleichterung zu gönnen. Dies geschieht durch eine neue kleine Spannung, dadurch, dass ein leichtes Hindernis, eine entfernte Möglichkeit glücklicher Lösung, der bereits angedeuteten Richtung auf das Ende noch in den Weg geworfen wird [...]

Katastrophe des Dramas ist uns die Schlusshandlung, welche der Bühne des Altertums Exodus hieß. In ihr wird die Befangenheit der Hauptcharaktere durch eine kräftige Tat aufgehoben. Je tiefer der Kampf aus ihrem innersten Leben hervorgegangen und je größer das Ziel desselben war, desto folgerichtiger wird die Vernichtung des unterliegenden Helden sein [...]

Über dem Ende der Helden aber muss versöhnend und erhebend im Zuschauer die Empfindung von dem Vernünftigen und Notwendigen solches Untergangs lebendig werden. Dies ist nur möglich, wenn durch das Geschick der Helden eine wirkliche Ausgleichung der kämpfenden Gegensätze hervorgebracht wird. Die Schlussworte des Dramas haben die Aufgabe, zu erinnern, dass nichts Zufälliges, einmal Geschehenes dargestellt worden sei, sondern ein Poetisches, das allgemein verständliche Bedeutung habe [...]

*Gustav Freytag (1816-1895) arbeitet Grundgesetze des dramatischen Schaffens von Aristoteles bis Schiller auf. Dabei will er über Gesetze und Regeln des Dramas aufklären, die er insbesondere an "Dramen hohen Stils" (= Tragödien) von Sophokles, Shakespeare, Lessing, Goethe und Schiller aufzeigt. Seine Ausführungen über den schematischen Aufbau des Dramas, die mit Beginn des Naturalismus dann allerdings endgültig überwunden werden, werden immer wieder zur Strukturanalyse von dramatischen Texten eingesetzt.

7. Exposition

Die Exposition, ein wesentlicher Bestandteil des dramatischen Aufbaus, dient als Fundament für die Entwicklung eines Dramas. Ihr Hauptzweck ist es, dem Publikum ein grundlegendes Verständnis für die Charaktere und die Ausgangssituation zu vermitteln. Dies ist entscheidend, da ohne ein solches Verständnis das Publikum Schwierigkeiten hätte, den nachfolgenden Handlungen und Entwicklungen im Stück zu folgen. Die Exposition schafft somit den Rahmen für die gesamte nachfolgende Handlung.

Ein häufiges Missverständnis besteht darin, die Exposition als den emotionalen Höhepunkt des Stücks zu betrachten. Dies ist jedoch unzutreffend. Der emotionale Höhepunkt, oft als Klimax bezeichnet, tritt typischerweise viel später im Drama auf und ist das Ergebnis der sich entwickelnden Handlung und der Interaktionen der Charaktere, die in der Exposition eingeführt wurden.

Ebenso ist es nicht die Aufgabe der Exposition, eine Zusammenfassung der gesamten Handlung zu bieten oder die Auflösung des Konflikts zu präsentieren. Solche Elemente gehören in andere Teile des dramatischen Aufbaus – die Zusammenfassung kann eher als Teil des Epilogs angesehen werden, während die Auflösung des Konflikts typischerweise in den finalen Akten eines Dramas erfolgt.

In der Exposition werden zumeist Hintergrundinformationen über die Charaktere und die Ausgangssituation präsentiert. Es geht hierbei nicht um die detaillierte Beschreibung von Nebencharakteren oder um die Lösung des Hauptproblems der Handlung – diese Aspekte werden üblicherweise im weiteren Verlauf des Stücks entwickelt. Auch die Vorstellung von Höhepunkten und Konflikten der Geschichte gehört nicht in die Exposition, sondern wird im Laufe des Dramas entfaltet.

Die Exposition spielt somit die Rolle, wesentliche Hintergrundinformationen bereitzustellen und die Hauptfiguren vorzustellen. Sie ist nicht dazu da, Spannung zu erzeugen oder Spannung in der Geschichte aufzubauen – dies ist vielmehr Aufgabe der folgenden Akte, insbesondere des Spannungsbogens. Auch das Lösen von Konflikten und das Zum-Abschluss-Bringen der Handlung sind nicht Bestandteil der Exposition, sondern gehören zu den späteren Phasen des Dramas.

Somit ist die Exposition im dramatischen Aufbau entscheidend, um das Publikum in die Welt des Stücks einzuführen und die Grundlagen für die Entfaltung der Geschichte zu legen. Sie ist der Ausgangspunkt, von dem aus die Handlung ihren Lauf nimmt, und bietet einen unverzichtbaren Rahmen für das Verständnis des gesamten Dramas.

8. Charaktereigenschaften

Charaktereigenschaften spielen eine zentrale Rolle in der dramatischen Gestaltung und beeinflussen maßgeblich die Entwicklung der Handlung. Eine Wendung in der Handlung eines Dramas kann durch bestimmte Charaktereigenschaften wie Hinterlist bewirkt werden. Dies steht im Gegensatz zu positiven oder neutralen Eigenschaften wie Aufrichtigkeit, Vertrauenswürdigkeit oder Hilfsbereitschaft, die in der Regel nicht direkt zu dramatischen Wendungen führen.

Die Rolle der Charaktereigenschaften im Drama ist vor allem darin zu sehen, dass sie die Motivation und das Handeln der Figuren formen. Sie sind also maßgeblich für die Entwicklung der Geschichte verantwortlich. Dies steht im Gegensatz zu Aspekten wie den Requisiten im Bühnenbild, den Kostümen der Schauspieler oder der Gestaltung der Dialoge, die zwar wichtige dramaturgische Elemente darstellen, jedoch nicht primär von den Charaktereigenschaften bestimmt werden.

Für die Handlung eines Dramas sind insbesondere Konflikteigenschaften wichtig, da sie Spannungen und Konflikte erzeugen. Diese Eigenschaften, wie Stolz, Argwohn, Lügnerischkeit oder Sturheit, können zu Missverständnissen, Verwirrungen und Spannungen führen, die die Handlung vorantreiben und die Beziehungen zwischen den Figuren negativ beeinflussen. Positive Eigenschaften wie Mitgefühl, Großzügigkeit, Ehrlichkeit oder Toleranz neigen dazu, Konflikte eher zu lösen oder zu mildern und sind daher weniger treibende Kräfte in der Entwicklung dramatischer Konflikte.

Charaktereigenschaften, die Konflikte und Spannungen erzeugen, treiben somit den Konflikt in der Handlung voran. Sie bestimmen jedoch nicht das Ende der Geschichte, beeinflussen nicht das Setting und repräsentieren nicht notwendigerweise die Gesellschaft als Ganzes. Ihr Hauptzweck ist es, dynamische und komplexe Beziehungen zwischen den Charakteren zu schaffen, die den dramatischen Konflikt nähren und die Handlung vorantreiben.

Eigenschaften wie Entschlossenheit können ebenfalls die Handlung vorantreiben, indem sie die Figuren dazu bringen, entscheidende Handlungen zu vollziehen und Herausforderungen anzugehen. Im Gegensatz dazu sind Eigenschaften wie Freundlichkeit, Geduld oder Bescheidenheit eher unterstützend und förderlich für positive Beziehungen zwischen den Figuren, aber weniger dazu geeignet, die Handlung in einem Drama maßgeblich voranzutreiben.

In einem Drama gibt es eine Vielzahl von Charaktereigenschaften, die jeweils eine spezifische Bedeutung für die Handlung haben. Diese Vielfalt spiegelt die Komplexität menschlichen Verhaltens wider und ermöglicht es Dramen, unterschiedliche Aspekte der menschlichen Natur und zwischenmenschlicher Beziehungen zu erforschen. Dabei sind es vor allem die Charaktereigenschaften, die Spannungen und Konflikte erzeugen, die für die Dynamik und die Entwicklung der Handlung von entscheidender Bedeutung sind.

9. Personen, Figuren, Charakter und Typen

Im dramatischen Kontext ist es essentiell, die Unterschiede zwischen Personen, Figuren, Charakteren und Typen zu verstehen.

Der Hauptunterschied zwischen einer Person und einer Figur im Drama liegt darin, dass eine Person ein reales Individuum ist, während eine Figur eine künstlerische Darstellung oder Schöpfung innerhalb des Dramas ist. Personen existieren in der realen Welt, haben eine eigene Geschichte und Eigenschaften, unabhängig von einem dramatischen Werk. Figuren hingegen sind Konstrukte des Autors und existieren nur innerhalb des Rahmens des Dramas.

Die Unterscheidung zwischen einer Figur und einem Typus im Drama ist ebenfalls wesentlich. Ein Charakter oder eine Figur ist in der Regel einzigartig und spezifisch konzipiert, mit individuellen Merkmalen, Motivationen und Hintergründen. Sie sind oft komplex und mehrdimensional. Ein Typus hingegen repräsentiert einen allgemeinen, oft stereotypischen Charakter, der mehr auf allgemeinen Merkmalen oder Eigenschaften basiert, die für eine bestimmte Gruppe oder Kategorie von Menschen stehen. Typen sind weniger individuell und dienen oft der Verkörperung allgemeiner menschlicher Eigenschaften oder sozialer Rollen.

Ein Charakter im Drama bezieht sich auf ein komplexes und voll entwickeltes Individuum. Charaktere weisen eine ausgeprägte Persönlichkeit, Tiefe und oft eine Entwicklung im Verlauf der Handlung auf. Sie sind die zentralen Elemente, die die Handlung vorantreiben und emotionalen Tiefgang bieten. Im Gegensatz dazu sind Personen, Figuren im allgemeinen Sinne und Typen nicht unbedingt vollständig entwickelt oder komplex. Sie können weniger tiefgründig sein und dienen oft spezifischen Zwecken in der Handlung, wie die Darstellung bestimmter sozialer oder psychologischer Aspekte.

Für das Verständnis eines Dramas ist es entscheidend, diese Unterscheidungen zu erkennen und zu verstehen, wie Autoren Personen, Figuren, Charaktere und Typen einsetzen, um ihre Geschichten zu erzählen und ihre Botschaften zu vermitteln. Jedes dieser Elemente spielt eine spezifische Rolle im Aufbau und in der Entwicklung der dramatischen Handlung.

10. Charakterbeziehungen

Charakterbeziehungen sind ein fundamentaler Bestandteil eines Dramas, da sie entscheidend zur Handlungsentwicklung beitragen.

Diese Beziehungen können Wendepunkte und Konflikte erzeugen, die für die Dynamik und Spannung innerhalb des Dramas unerlässlich sind. Charakterbeziehungen sind keinesfalls unwichtig oder nur Nebensächlichkeiten; sie sind vielmehr ein zentraler Motor der Handlung. Die Interaktionen, Konflikte und die sich entwickelnden Beziehungen zwischen den Charakteren bringen die Geschichte voran und prägen ihre Richtung.

Darüber hinaus sind Charakterbeziehungen wichtig für die Entwicklung der Geschichte und der Charaktere selbst. Durch ihre Beziehungen zueinander offenbaren Charaktere ihre Motivationen, Wünsche und Ängste. Diese Beziehungen sind nicht nur dazu da, um die Zuschauer zu unterhalten oder ein vorhersehbares Ende der Geschichte zu schaffen. Sie sind vielmehr integraler Bestandteil der narrativen Struktur und tragen maßgeblich zur Entwicklung der Handlung und der darin involvierten Charaktere bei.

In Bezug auf die Rolle, die Charakterbeziehungen in einem Drama spielen, ist festzuhalten, dass sie Spannung und Konflikte schaffen. Dies steht im Gegensatz zu der Annahme, dass sie lediglich dazu dienen, die Handlung voranzutreiben oder für ein harmonisches Ende der Geschichte zu sorgen. Während sie zweifellos zum Fortschritt der Handlung beitragen, ist ihre primäre Funktion, die emotionalen und dramatischen Aspekte der Geschichte zu vertiefen. Konflikte, die aus Charakterbeziehungen entstehen, sind oft die treibende Kraft hinter den entscheidenden Momenten eines Dramas und beeinflussen dessen Verlauf und Ausgang maßgeblich.

Daher können Charakterbeziehungen in einem Drama als das Herzstück der Handlungsentwicklung betrachtet werden. Sie sind essenziell für die Entstehung von Konflikten, die Entwicklung der Charaktere und die Gestaltung der narrativen Struktur, wodurch sie zu einem unverzichtbaren Element in der Dramaturgie werden.

11. Komödie

Im Bereich der Komödie im Drama gibt es spezifische Elemente, die dieses Genre prägen und von anderen dramatischen Formen unterscheiden.

Typische Situationen für eine Komödie im Drama umfassen Verwechslungen und Missverständnisse. Diese Elemente sorgen für humorvolle Verwicklungen und unerwartete Wendungen in der Handlung. Im Gegensatz dazu sind Kämpfe und Schlachten, Intrigen und Verrat sowie tragische Unfälle und Verluste typischerweise Merkmale von Dramen, die ernstere und tragischere Themen behandeln.

Die Figuren, die in einer Komödie im Drama auftreten, tragen oft zur Leichtigkeit und Heiterkeit der Handlung bei. Beispiele hierfür sind der tollpatschige Diener und die naive Liebhaberin. Diese Charaktere stehen im Gegensatz zu ernsteren oder bedrohlicheren Figuren wie dem bösen Schurken, der rachsüchtigen Hexe, dem heldenhaften Krieger oder dem geheimnisvollen Detektiv, die eher in Genres wie der Tragödie oder dem Mystery-Drama zu finden sind.

Hinsichtlich der Merkmale einer Komödie im Drama sind Humor, Ironie und Satire zentral. Diese Elemente sorgen für Lacher und unterhaltsame Momente und stehen im Kontrast zu den ernsteren Themen von Spannung, Konflikten, Dramatik, Romantik, Liebe, Leidenschaft oder Tragik, Verzweiflung und Tod, die in anderen dramatischen Genres vorkommen.

Die charakteristischen Merkmale der Komödie umfassen humorvolle Situationen, witzige Dialoge und in der Regel ein Happy End. Dies steht im Gegensatz zu den Merkmalen der Tragödie, die durch heftige Konflikte, tragische Ereignisse und oft ein trauriges Ende gekennzeichnet ist. Historische Ereignisse, episches Geschichtenerzählen, moralische Lektionen, übernatürliche Elemente oder mysteriöse Atmosphären sind ebenfalls weniger typisch für die Komödie.

In Bezug auf die Stimmung, die in einer Komödie im Drama oft erzeugt wird, steht Heiterkeit und Fröhlichkeit im Vordergrund. Diese leichte und oft ausgelassene Atmosphäre unterscheidet sich deutlich von den Stimmungen von Spannung und Nervosität, Traurigkeit und Melancholie oder Wut und Aggression, die in anderen dramatischen Genres vorherrschen.

Die Komödie im Drama ist ein Genre, das durch Leichtigkeit, Humor und oft eine optimistische Sichtweise charakterisiert ist. Durch die Verwendung spezifischer Situationen, Figuren und Stimmungen schafft sie ein unterhaltsames und oft amüsantes Erlebnis für das Publikum.

12. Tragödie

Die Tragödie als Genre im Drama weist spezifische Merkmale und Themen auf, die sie von anderen dramatischen Formen unterscheidet.

Ein typisches Merkmal für eine Tragödie im Drama ist das Scheitern des Protagonisten. Dies steht im Gegensatz zu einem glücklichen Ende der Geschichte, der Abwesenheit von Konflikten oder der Präsenz von komischen Elementen, die eher in anderen Genres wie der Komödie oder dem Melodrama zu finden sind.

Häufige Themen in einer Tragödie umfassen den Konflikt zwischen Schicksal und freiem Willen. Dies unterscheidet sich deutlich von Themen wie der Suche nach dem Glück, der Überwindung von Hindernissen oder der Darstellung von Alltagsproblemen, die in anderen Genres vorherrschend sein können.

In einer Tragödie werden oft Emotionen wie Mitleid und Furcht hervorgerufen. Dies unterscheidet sich von Gefühlen der Freude und Begeisterung, der Langeweile und Gleichgültigkeit oder der Überraschung und Verwirrung, die in anderen dramatischen Formen erzeugt werden könnten.

Ein weiteres typisches Kennzeichen einer Tragödie ist der Konflikt zwischen dem Protagonisten und dem Antagonisten. Dies unterscheidet sich von einem Happy End für alle Charaktere, einer Hauptfigur mit übernatürlichen Kräften oder einem Handlungsort, der ausschließlich ein Schloss ist.

Beispiele für Tragödien sind "Romeo und Julia" von William Shakespeare und "Faust" von Johann Wolfgang von Goethe. Diese Werke unterscheiden sich deutlich von Werken wie "Die lustigen Weiber von Windsor" von Shakespeare oder "Effi Briest" von Theodor Fontane, die anderen Genres zuzuordnen sind.

In der Dramentheorie bezieht sich der Begriff Katharsis auf eine Reinigung der Emotionen beim Publikum durch Mitleid und Furcht. Dies steht im Gegensatz zu einer plötzlichen Wendung im Schicksal des Protagonisten, einer komödiantischen Einlage in einer sonst ernsten Handlung oder einer moralischen Lehre am Ende des Dramas.

Die Rolle des tragischen Helden in einer Tragödie ist charakterisiert durch einen tragischen Untergang aufgrund eigener Fehler. Dies unterscheidet ihn vom Retter der anderen Charaktere, dem Antagonisten der Geschichte oder einem Symbol für Glück und Erfolg.

Die Funktion des Chores in einer Tragödie ist es, das Geschehen zu kommentieren und moralische Wertungen abzugeben. Dies ist anders als die Rolle, die Hauptfigur in Versuchung zu führen, als Vermittler zwischen den Charakteren zu dienen oder die Stimme des Publikums zu verkörpern.

Schließlich vereint das Genre der Tragikomödie sowohl tragische als auch komische Elemente im Drama, was sie von der reinen Tragödie, der Komödie oder dem Melodrama unterscheidet.

13. Tragikomödie

Die Tragikomödie im Drama zeichnet sich durch eine einzigartige Verschmelzung von Elementen aus, die sowohl die Komödie als auch die Tragödie beinhalten.

Eines der Hauptmerkmale einer Tragikomödie ist die Vereinigung von tragischen und komischen Elementen. Dies steht im Kontrast zur Dominanz von tragischen Elementen, dem Fehlen von komischen Elementen oder einer Konzentration auf ausschließlich komische Elemente, wie sie in anderen dramatischen Genres zu finden sind.

Ein typisches Merkmal einer Tragikomödie ist das Spiel mit den Erwartungen des Publikums. Dies unterscheidet sich von einer eindeutigen Trennung von tragischen und komischen Szenen, einem Fokus auf moralische Konflikte der Charaktere ohne humoristische Elemente oder einer Vorherrschaft von tragischen Szenen. In einer Tragikomödie kann die Handlung oft unvorhersehbar sein, indem sie Elemente der Komödie und der Tragödie auf unerwartete Weise kombiniert.

Ein weiteres charakteristisches Merkmal der Tragikomödie ist, dass sie die Zuschauer sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken bringt. Dies unterscheidet sie von Dramen, die nur ernste Themen ohne humoristische Elemente behandeln, ausschließlich tragische Szenen ohne komische Einlagen enthalten oder die ausschließlich für ein erwachsenes Publikum geeignet sind.

Die Funktion der Tragikomödie liegt darin, ernste Themen auf eine humorvolle Weise zu behandeln. Dies steht im Gegensatz zur Funktion anderer Genres, die ausschließlich zur Unterhaltung des Publikums dienen, keine spezifische Funktion im Drama haben oder verwendet werden, um ausschließlich tragische Geschichten zu erzählen.

Die Tragikomödie ist als Genre im Drama durch die geschickte Vermischung von tragischen und komischen Elementen gekennzeichnet, wodurch sie eine besondere Art der dramatischen Darstellung bildet, die sowohl unterhaltsam als auch nachdenklich stimmen kann.

14. Episches Theater

Das epische Theater nach Bertolt Brecht ist durch bestimmte stilistische und inhaltliche Merkmale gekennzeichnet, die es von anderen Theaterformen unterscheiden.

Typisch für das epische Theater sind die Brechung der Illusion, Verfremdungseffekte und der Verzicht auf die Identifikation mit den Charakteren. Dies steht im Kontrast zu Merkmalen wie Spannungsaufbau, emotionaler Darstellung, Identifikation mit den Charakteren oder der Verwendung von Monologen und Metaphern, die eher in traditionellen dramatischen Formen zu finden sind.

Eine Besonderheit des epischen Theaters ist die direkte Ansprache des Publikums, was eine Abkehr von der traditionellen vierten Wand und eine bewusste Auseinandersetzung mit den Zuschauern impliziert. Dies unterscheidet sich deutlich von der Verwendung von Reimen und Versen oder der Verwendung von historischen Kostümen und Bühnenbildern.

Beispiele für das epische Theater sind Werke von Bertolt Brecht wie "Der gute Mensch von Sezuan", "Mutter Courage und ihre Kinder" oder "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui". Diese unterscheiden sich von klassischen dramatischen Werken wie "Romeo und Julia" oder "Hamlet" von William Shakespeare oder "Faust" von Johann Wolfgang von Goethe, die andere dramatische Konventionen verfolgen.

Charakteristisch für das epische Theater sind zudem Verfremdungseffekte, politische Botschaften und episches Erzählen. Diese Merkmale heben sich ab von romantischen Handlungen, emotionaler Darstellung, tragischen Enden oder musikalischer Untermalung und komödiantischen Elementen.

Zu den Besonderheiten des epischen Theaters gehören auch die Unterbrechung der Handlung, direkte Ansprache des Publikums und Verfremdungseffekte. Diese Aspekte kontrastieren mit einem kontinuierlichen Handlungsverlauf, einer vierten Wand, emotionaler Darstellung, linearer Erzählstruktur, klassischer Dramenstruktur oder romantischer Handlung.

Das epische Theater stellt eine bewusste Abkehr von traditionellen dramatischen Formen dar und regt durch seine einzigartigen Merkmale und Techniken das Publikum zum kritischen Denken und zur Reflexion an.